La presse francophone en général, et française en particulier, a emprunté plus qu’elle ne pense aux concepts anglo-saxons, mais où se niche donc, en retour, sa contribution aux évolutions du journalisme ?

Kent Cooper, directeur général d’Associated Press dans les années 1940, voyait dans l’objectivité de l’information « le concept moral original le plus élevé jamais développé en Amérique et offert au monde ». Il y aurait là matière à discussion, tant la nébulosité de ce « concept moral » pourrait lui valoir de paternités au fil du temps. Mais dès que l’on ramène cette prétention à des objets plus… objectifs, en tout cas plus techniques, la générosité conceptuelle du journalisme anglo-saxon se montre en effet écrasante. Et d’abord celle du journalisme britannique, qui dès la fin du XVIIIe siècle revendiquait la « rigoureuse impartialité » des comptes rendus parlementaires (Morning Chronicle, 17 décembre 1790), et dépêchait des envoyés spéciaux pour couvrir la révolution française.

Si le New York Sun inaugurait en 1833 l’ère des quotidiens de grande diffusion, c’est encore aux journaux anglais, et notamment à leur recours aux revenus publicitaires, qu’Émile de Girardin se référait en lançant La Presse. C’est aussi chez eux qu’il admirait « cette sorte de rédacteurs qui sous le nom de reporters forment en Angleterre une classe à part ayant son esprit de corps et son point d’honneur, lequel consiste à ne jamais manquer à la fidélité la plus scrupuleuse, à ne la sacrifier jamais à aucune passion politique1 ».

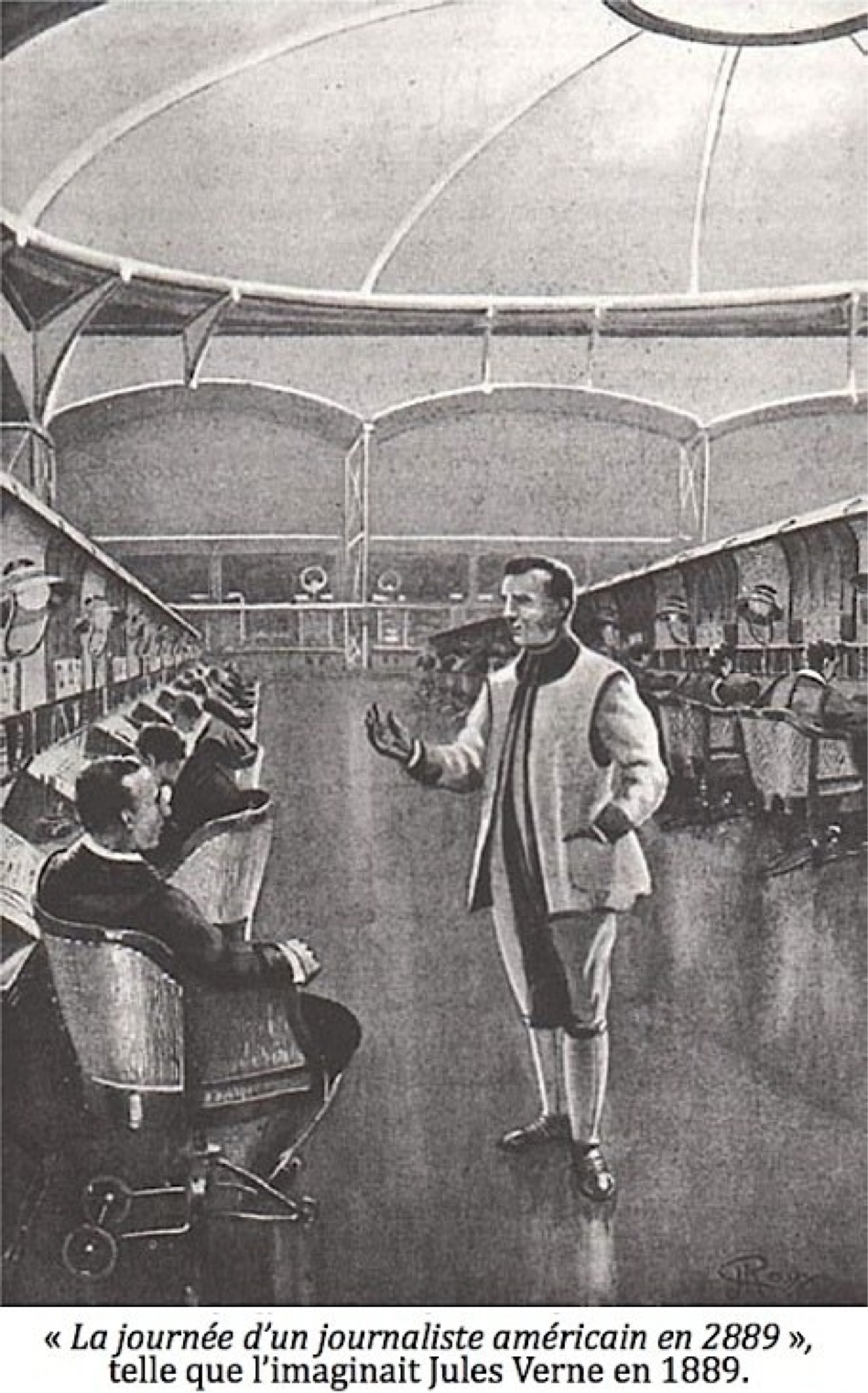

Mais, c’est bien du Nouveau Monde que sont arrivées la forme de l’interview, inspirée des compte rendus d’audience, et la recette mythifiée de l’écriture factuelle : attaque récapitulative (5W+H) et pyramide inversée. Quant aux correspondants de guerre, il est généralement admis que c’est lors du conflit américano-mexicain de 1846-48 qu’ils ont entendu siffler leurs premières balles. Lorsque, vers la fin du XIXe siècle, l’information de terrain achève de culbuter l’éloquence doctrinale, ses promoteurs et ses détracteurs se seront au moins accordés sur un point : le journalisme moderne vient de l’Ouest (comme le rappelle alors chaque jour la mention « ‘‘Morning news’’ français » qu’arbore la une du Matin).

L’idée était assez insupportable (elle l’est encore) pour que des plumes éminentes – Pierre Giffard, Hughes le Roux, Fernand Xau – tentent de se convaincre que cette innovation serait bientôt digérée et dépassée : les simples faits bruts sont bons pour les frustes Yankees, mais une culture journalistique fière de son raffinement multiséculaire ne manquerait pas d’inventer une approche nouvelle et prodigieuse du traitement de l’actualité.

Cette promesse a-t-elle été tenue ? J’aurais aimé pouvoir l’affirmer, le jour où la collègue que je devais remplacer pour un cours anglophone d’histoire du journalisme, m’a demandé de traiter de l’influence des idées francophones dans l’évolution de ce métier. Si le socle du journalisme moderne – voire le journalisme tout court, assène Jean Chalaby2 – est une invention anglo-saxonne, il ne restait plus qu’à dénicher les nouveautés techniques et conceptuelles que lui avait ultérieurement apportées la sphère francophone.

Voyons voir… Pas les pictures magazines (sic), explicitement inspirés de Life. Ni les news magazines (sic également) s’engouffrant dans la voie tracée par Time et Newsweek. Ni les normes de lisibilité – phrases courtes et mots brefs – formulées par Flesh et Gunning pour les agences AP et UPI. Ni les enquêtes approfondies des mukrachers ou la geste de Woodward et Bernstein, donnant au « journalisme d’investigation » l’éclat qui a stimulé tant de vocations. Ni le « nouveau journalisme », conceptualisé par Tom Wolfe, qui en a en inspiré quelques autres. Ni la vogue éditoriale, vers la même époque, de l’« information service », simple transcription du concept News you can use imaginé par Ruth Clark pour l’American society of newspapers editors. Ni l’information continue, pari audacieux lancé par CNN. Ni les médiateurs, dont les journaux américains n’ont pas vraiment inventé le principe, mais qu’ils ont introduit dans le journalisme occidental. Ni le civic journalism, qui s’est de toute façon mal exporté. Ni le computer assisted reporting (aujourd’hui data journalism), dont quelques expériences timides n’ont pu approcher, même de loin, les succès originels du Detroit free press ou du Miami Herald. Ni les weblogs, même hâtivement rebaptisés. Ni le journalisme participatif. Ni la redécouverte actuelle des vertus du fact checking face à la multiplication des fake news.

Face à ce bric à brac d’innovations professionnelles, significatives ou anecdotiques, durables ou fugaces, mais invariablement états-uniennes, devoir prodiguer à des étudiants anglophones les trésors conceptuels de l’inventivité francophone était décidément un défi intéressant. Un appel à l’aide auprès d’une demi-douzaine de spécialistes de l’histoire du journalisme m’a valu quelques messages compatissants mais aucune piste concrète.

Bien sûr, les grands reporters francophones les plus illustres ont fait preuve, à défaut d’une rigueur exemplaire, de qualités de plume incontestées. Mais avant de se cramponner à la dichotomie autoprotectrice qui réduisait les Yankees aux faits bruts et aux phrases squelettiques, il est bon de penser à la très riche tradition de journalisme « narratif », voire « littéraire », dont le nouveau monde pouvait déjà s’enorgueillir au XIXe siècle et qu’il n’a jamais cessé de poursuivre. Pas seulement dans des périodiques comme McLure’s, Esquire ou le New Yorker, mais aussi dans des quotidiens aussi peu lyriques que le Wall Street Journal.

Bien sûr, quelques rares exemples d’exportations sont bien connus. Reuters a été fondée par un transfuge de l’agence Havas, doyenne de toutes les grandes agences de presse (j’ai pu tenir plusieurs minutes sur ce thème). Le Charivari de Charles Philipon a inpiré l’anglais Punch, suivi par bien d’autres dont, d’ailleurs, la première version de Life. Mais ce sont des cas d’espèce, plutôt que des concepts : on chercherait en vain dans les manuels, quelle soit leur langue d’édition, la mention d’une façon spécifique et transposable de pratiquer le journalisme d’agence ou la caricature politique. La presse féminine a pour sa part connu de beaux succès en version anglaise, mais on renonce à démêler les influences croisées dans un domaine où l’inspiration n’a jamais cessé de traverser la Manche, puis l’Atlantique, dans un sens et dans l’autre. Evelyne Prouvost (Marie-Claire) et Hélène Lazareff (Elle) avaient du reste toutes deux collaboré à des magazines états-uniens, respectivement Cosmopolitain et Harper’s avant de lancer le leur3.

Bien sûr, l’historisation techniciste des « inventions » journalistiques méconnaît leurs rapports avec l’évolution générale des idées qu’ont semblablement connu l’Ancien et le Nouveau monde, en particulier l’objectivisme au XIXe siècle (positivisme, méthodologie scientifique, roman naturaliste…) et, dans la seconde moitié du XXe siècle, le rejet des moules dominants (critique épistémologique, nouveau roman, nouvelle vague…)4. En outre, les évolutions profondes du journalisme5 ne se réduisent en rien à ses innovations les plus ostensibles.

Bien sûr, l’idée même de traits communs aux journalismes francophones est loin d’aller de soi. Il suffit de franchir une frontière, et a fortiori une mer ou un océan, pour constater des différences de postures professionnelles, ainsi que de rapport aux faits, aux opinions et aux sources, qui sont beaucoup plus que des nuances. Pour autant, ces journalismes ont plus en partage qu’une langue et quelques références historiques. En Europe, au Canada, en Afrique, ils ont notamment eu, à des époques et sous des bottes différentes, une expérience de la censure et de la répression dont les anglo-saxons n’ont qu’une idée abstraite. De quoi, a priori, forger un caractère, si ce n’est une identité. Mais qu’il en ait résulté une plus grande résistance aux pouvoirs reste à démontrer. En tout état de cause, la diversité des variantes francophones du journalisme devrait accroître, plutôt que réduire, les chances de voir apparaître dans l’un ou l’autre de ces pays un concept professionnel indiscutablement « nouveau » et diffusable.

Bien sûr, la particularité la plus ancienne et la plus notable du journalisme français est censée résider dans sa tendance, non pas générale mais encore assez courante et solidement documentée, à indiquer simultanément à son public ce qui se passe et ce qu’il doit en penser. Selon la typologie – un peu spéculative – développée par Hallin et Mancini, cette tendance serait du reste plus sud-européenne que strictement hexagonale : « Le modèle Méditerranéen, ou Pluraliste polarisé (par ex. France, Grèce, Italie, Portugal et Espagne) est caractérisé par une presse orientée vers l’élite, avec une diffusion relativement faible, et une centralité corrélative des médias audiovisuels. Dans les pays qui tombent dans ce modèle, les médias d’information tendent à avoir une forte inclinaison politique et la professionnalisation du journalisme est assez faible, dans la mesure où le journalisme n’est pas différencié de façon particulièrement forte de l’activisme politique. La presse est marquée par une forte focalisation sur la vie politique, dans laquelle le journalisme orienté ou militant a une présence plus soutenue que dans les autres modèles6. »

Mais, caricaturée ou non, cette approche a d’autant moins de chance de passer pour une innovation inspirante que c’était plus ou moins celle de l’ensemble de la presse à l’aube du XIXe siècle. Y compris aux États-Unis où, quelques décennies plus tard, un éditeur appelait aimablement tout ce qui précédait 1827 « la période silurienne du journalisme7 » et un autre décrivait la presse française comme « semblable aux journaux à l’ancienne que l’on trouvait dans notre pays et en Angleterre il y a quarante ou cinquante ans8 ». Aujourd’hui encore, quand des anglo-saxons se réfèrent au journalisme français, c’est moins pour y chercher un modèle qu’un épouvantail : « À l’époque de Trump, les médias US deviennent comme les français », s’inquiète ainsi une journaliste de Quartz9.

Que le vieux cliché d’une actualité livrée tout entière à des poètes désinvoltes et des tribuns enflammés soit aussi abusif que celui des « machines à noter10 » états-uniennes va sans dire. Ça ne change hélas rien à la question posée : pourquoi est-il si difficile de rattacher un concept professionnel au journalisme avec un « e » ? Essayons quelques hypothèses, comme un voleur essaye des clefs.

La plus séduisante est que cette interrogation ne reflète que mon ignorance. Très plausible, elle n’attend pour prendre corps que l’éclairage d’un érudit secourable (écrire au journal qui transmettra).

Une autre est que la presse francophone, ayant toujours été beaucoup plus pauvre que ses homologues anglo-saxons, n’a pas eu leurs moyens pour défricher de nouvelles idées : on ne pense pas le ventre vide. Passons sur la prospérité enviable des grands quotidiens parisiens de l’avant-guerre pour remarquer que l’innovation est bien souvent (mais pas forcément) le fait d’indépendants affamés. Gordon Bennett, qui en est l’archétype, avait péniblement réunis 500 dollars pour fonder son New York Herald dans une cave misérable.

Du reste, qui pourrait croire que le monde francophone, pauvre ou non, s’est borné à l’importation ou l’imitation servile ? Cette hypothèse, au moins, ne tient pas une seconde. La Presse de Girardin n’imitait personne, pas plus que son homonyme canadien, d’ailleurs lancé aujourd’hui dans une mutation numérique audacieuse. Sur les deux continents sont aussi parus des quotidiens francophones semi-populaires ne ressemblant ni aux quotidiens anglo-saxons haut de gamme, ni aux tabloïds. Et, empruntant le format de ces derniers, Libération pourrait bien être, par son ambition d’écriture, sa créativité et son ton, le journal le plus novateur qui ait été imaginé au XXe siècle.

Résistons à la tentation d’étendre ce catalogue aux périodiques et aux pure players (sic), on n’en finirait pas. D’autant qu’au bout du compte, n’émerge de ces façons de faire, rien d’assez explicité et généralisable pour avoir été érigé en un concept journalistique qui dépasse sa rédaction d’origine. Sans même parler de son pays d’origine. Une expérience comme celle de XXI, appuyée par un manifeste – traduit depuis par Harper’s – et suivie par une vague d’autres mooks est peut-être ce qui ressemble le plus à une possible exception. Si ses fondateurs connaissaient fort bien le slow journalism des revues états-uniennes, celle-ci n’en conserve pas moins, ne serait-ce que par son format éditorial et son approche (pour ne pas parler de son refus du web) une identité originale que prolongent leurs autres projets11. Mais on ne peut encore spéculer sur les chances que la postérité lui accorde – jusque dans les pages des manuels – le statut de pionnier d’une nouvelle forme de journalisme.

Pourrait-on par ailleurs se réconforter en invoquant l’autocentrisme états-unien bien connu ? Après tout, que l’on sache, ce pays n’a pas non plus emprunté beaucoup d’idées journalistiques à une quelconque presse étrangère, quelle qu’en soit la langue. L’ennui est que l’on ne trouve pas non plus dans les manuels francophones d’emprunts à ce reste du monde journalistique (sans compter qu’en fait d’autocentrisme, l’intelligentsia états-unienne a manifesté, notamment dans les années 1960, un appétit dévorant pour le made in France culturel ou intellectuel).

Peut-être, alors, faut-il souligner l’avantage déloyal que confère une langue remarquablement malléable, permettant d’improviser d’un trait de plume (souvent un trait d’union) des désignations ad hoc sans s’embarrasser de la suspicion qu’encourent les néologismes sous d’autres cieux, ni des articles qui y encombrent les locutions. Face, par exemple, au « checkbook journalism », le « journalisme de carnet de chèques » paraîtrait bien lourdaud12, même s’il n’était pas handicapé de surcroît par la passion française des anglicismes (rien d’étonnant à ce que la première mention des reporters soit attribuée à Stendhal, orfèvre en la matière). À l’évidence, cette piste est fragile : depuis Sapir et Whorf, les explications fondées sur le déterminisme linguistique ont perdu beaucoup de leur attrait.

Il n’en reste pas moins que la capacité à désigner conditionne ce processus de réification par lequel des idées latentes et des pratiques diffuses deviennent des choses, dotées d’une certaine homogénéité et aptes à être diffusées, débattues ou enseignées. De ce point de vue, la presse francophone ne brille effectivement pas. Moins parce qu’une grande partie de son lexique professionnel vient de l’anglais (même « magazine », introduit dès 1731 par le Gentleman’s Magazine), que parce qu’elle n’a souvent rien su substituer aux termes qu’elle n’adoptait pas directement. Comment, par exemple, évoquer l’opposition – si actuelle ! – entre hard news et feature ? Qui, dans le second cas, a entendu parler du nut graph ? Était-il si difficile, puisque la locution summary lead n’a pas percé, de parler à la place d’« attaque récapitulative » ? Peut-être, au bout du compte, s’agit-il beaucoup moins d’une question de langue que de propension à considérer sérieusement les outils opératoires du journalisme.

En réalité, il existe au moins deux objets francophones, et non des moindres, qui s’avèrent absolument intraduisibles en anglais : le fait divers13 et le grand reportage. Quoique très différents en dignité dans la hiérarchie symbolique, ils présentent des points communs significatifs. Le premier est de se jouer de toute définition stricte, les tentatives de caractérisation générique n’ayant pu en dégager plus que des traits typiques, transgressés par des hordes de contre-exemples. Le second est d’être tout autant, voire plus, pratiqués dans le monde anglophone, sans que nul n’y songe à les désigner spécifiquement. Ce qui suggère à nouveau qu’ils constituent moins des genres particuliers que des variantes du journalisme de terrain, c’est-à-dire de ce qui est devenu le journalisme « normal ». Enfin, ces appellations sont toutes deux issues de la tumultueuse différentiation du journalisme moderne au XIXe siècle. Même si elles sont attestées par des intitulés de rubriques ou de livres, leur succès langagier est moins technique que rhétorique : celui de l’une était lié à la réprobation du journalisme « à sensation », celui de l’autre répliquait à la dénonciation du « reporterisme » en tentant d’en distinguer la partie la plus éminente. Bref, les deux désignations françaises les plus originales doivent plus à la polémique qu’à la pratique.

C’est peut-être là une clef de l’apparente infécondité du journalisme francophone. Pour qu’une idée prenne corps, il faut qu’on en parle. La critique est évidemment précieuse, mais elle génère plus de contre-critique que d’innovation : des infléchissements, sans doute, et parfois des garde-fous, mais peu d’outils opératoires (pas plus que n’en procurent, du reste, les bavardages de tables rondes). Comparativement, le journalisme états-unien, ayant mené jusqu’au bout son autonomisation symbolique, s’est pris suffisamment au sérieux pour entretenir avec lui-même une conversation attentive qui n’a guère d’équivalent ailleurs. Dès le XIXe siècle, l’hebdomadaire The Journalist, qu’un de ses correspondants salue comme « le medium à travers lequel toutes les propositions pour le progrès du journalisme devraient être discutées14 », accueille aussi bien les débats déontologiques que l’examen de la moindre innovation éditoriale et l’annonce de chaque initiative professionnelle. Sans oublier des inquiétudes prémonitoires : « Les jeunes d’aujourd’hui réclament une différente sorte de lecture que celle qu’appréciaient leurs parents et grands parents. La majorité de la génération actuelle ne peut pas s’arrêter assez longtemps pour capter plus que l’écume de l’actualité15. »

Tout au long du XXe siècle, le développement des médias états-uniens est aussi celui d’un impressionnant appareil de réflexion professionnelle, fort de périodiques comme la Columbia Journalism Review, mais aussi d’instituts, de fondations, d’associations spécialisées, et d’un continuum de positions entre praticiens et universitaires qui favorise le métissage des approches et l’approfondissement des nouvelles idées. En regard, l’argument du dénuement francophone mériterait sans doute d’être à nouveau soulevé, si l’on considère l’impécuniosité de ses rares initiatives dans ce domaine et sa quasi-absence16 de magazines professionnels indépendants. Mais ce dénuement trahit surtout la faiblesse d’un marché aux idées où les chalands sont rares et pressés. Quant une tradition journalistique place sa confiance dans la supériorité de ses convictions ou de son talent, elle n’a décidément pas besoin de recourir au travail obstiné de construction conceptuelle et instrumentale grâce auquel ces « prosaïques Yankees » ont inventé leur professionnalisme. Et le nôtre.

Bertrand Labasse *

Source : Les Cahiers du journalisme

*Bertrand Labasse est professeur à l’Université d’Ottawa et professeur invité à l’École supérieure de journalisme de Lille.

1 Émile de Girardin (1836). De la presse périodique au dix-neuvième siècle. Paris : A. Desrey, repris dans Études politiques, 1842, p. 468. (Girardin fait ici référence aux « reporters » chargés de rendre compte des débats parlementaires et non des reporters d’actualité générale qui sont apparus aux États-Unis).

2 Chalaby, Jean K. (1996). Journalism as an Anglo-American invention: a comparison of the development of French and Anglo-American journalism, 1830s-1920s. European Journal of Communication, 11(3) : 303-326.

3 Grand créateur de magazines, Lucien Vogel est un remarquable exemple de ces influences croisées : fondateur de plusieurs revues de mode originales, il devient ensuite éditeur de la version française du magazine états-unien Vogue mais lance en 1928 l’hebdomadaire d’actualité Vu, dont l’accent mis sur le photojournalisme ne sera pas sans influence sur la nouvelle formule de Life en 1936.

4 Bertrand Labasse (2015). Du journalisme comme une mésoépistémologie. Communication, 33(1) : 1-29.

5 Voir en particulier Colette Brin, Jean Charron et Jean de Bonville, Jean, (2004), Nature et transformation du journalisme : théorie et recherches empiriques. Québec : Presses de l’Université Laval.

6 Thomas Hanitzsch (2009) Comparative Journalism Studies, in Karin Wahl-Jorgensen et Thomas Hanitzsch (Éds), The handbook of journalism studies. New York : Routledge, p. 421.

8 William F. S. Schanks. (1867). How we get our news. Harper’s Monthly, 34(249), p. 512.

9 Charles A. Dana (1885). The Art of Newspaper Making. New York : D. Appleton & co., p. 17.

10 Terena Bell (2017). In the age of Trump, the US media is turning French—and that might not be a good thing. Quartz, 14 juillet 2017 [En ligne à http://qz.com/1024548].

11 Pierre Giffard (1880). Le sieur de va-partout : souvenirs d’un reporter. Paris : Maurice Dreyfous, p. 330.

12 Le magazine Ebdo, qui s’annonçait lui aussi comme singulier, n’était pas paru à la date de rédaction de cette chronique.

13 Combinant lourdeur et contresens, la base terminologique du gouvernement canadien (Termium plus) propose pour sa part de parler de « journalisme bassement mercantile ».

14 Lits, Marc (2001). Le fait divers : un genre strictement francophone? Semen, 13, 37-47.

15 James Martin (1887). A suggestion. The Journalist, 6(1), p. 2.

16 Hartford Journal (1887). The newspaper’s true mission. The Journalist, 6(1), p. 6.

17 Le magazine publié par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec témoigne, comme l’existence même de cette association, d’un degré d’autonomisation professionnelle à laquelle la proximité des États-unis n’est peut-être pas étrangère, mais d’autres traits (code déontologique approfondi, conseil de presse, préservation des chroniques de plume…) montrent que ce journalisme ne se confond pas pour autant avec son voisin du Sud.